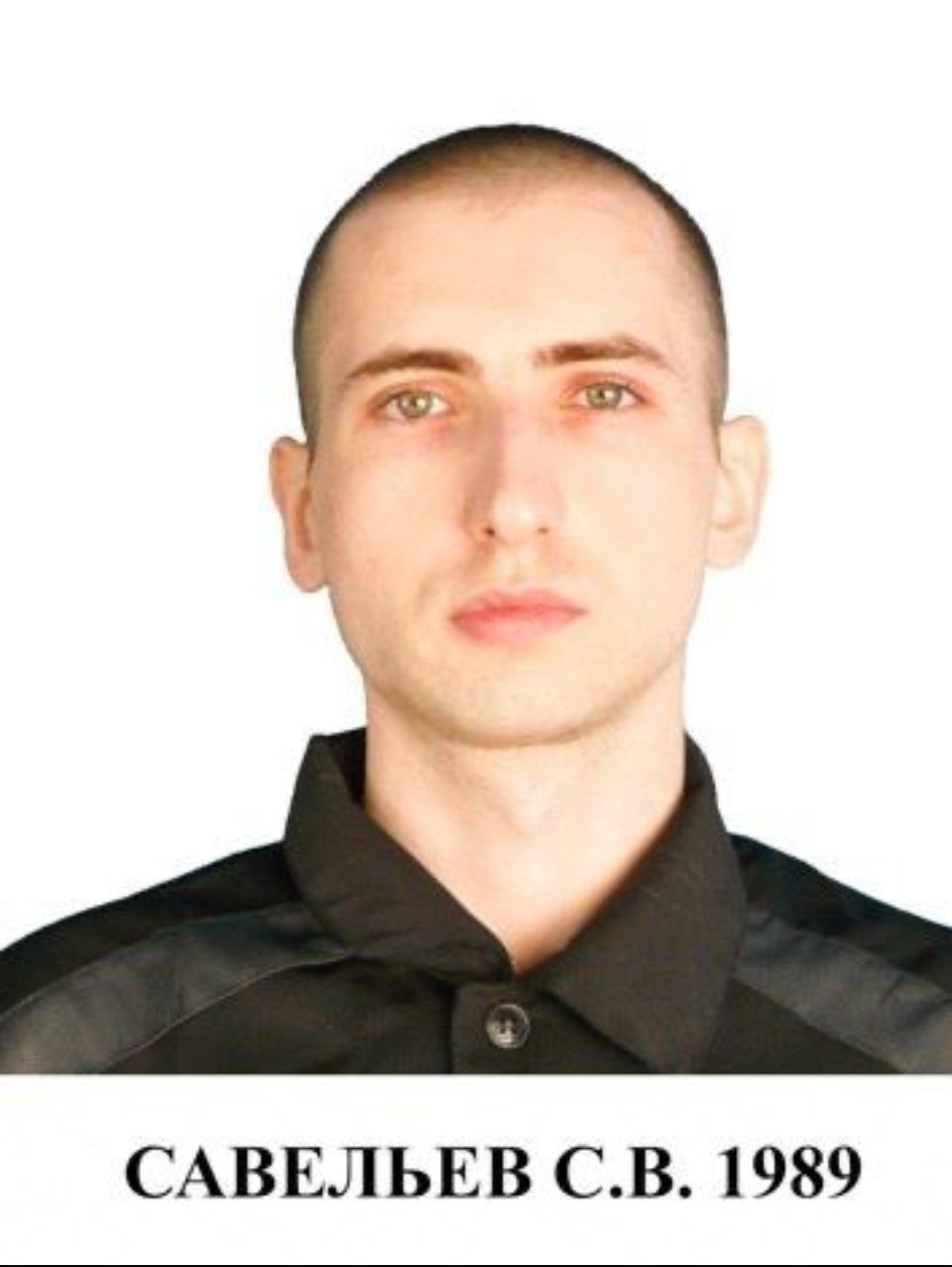

«Геи в тюрьмах способны на смелые и отчаянные поступки». Информатор «ГУЛАГу — нет» Сергей Савельев выпустил книгу с каминг-аутом

Ярослав Распутин поговорил с Сергеем Савельевым о том, почему он решил рассказать о своей гомосексуальности, зачем он взялся за написание своей истории и как книга сказалась на его жизни.

Издательство “vidim.books” начало продажи книги «Троян. ГУЛАГ нашего времени» Сергея Савельева — человека, который в феврале 2021 года смог вывезти из ОТБ-1, больницы для заключенных в Саратовской области, жесткий диск с видеозаписей пыток в российских местах лишения свободы.

В книге Савельев рассказывает о жизни до колонии, сфабрикованном деле о хранении наркотиков, описывает пытки, которым его подвергли сотрудники ФСБ, суд и жизнь в местах лишения свободы. Из книги становится ясно, как мужчина по недосмотру администрации получил доступ к записям с камер наблюдения, когда его привлекли к рутинной работе за компьютером администрации. А также книга — публичный каминг-аут Савельева как гея.

— Ты написал о том, как выжил в тюрьме, как раскрыл тюремные пытки и сумел найти защиту в Европе. Но в то же время эта книга — твой первый публичный каминг-аут. Почему ты решил его сделать?

— Когда писал первые её [книги] варианты, в ней не было каминг-аута. И когда я уже написал страниц, наверное, сто пятьдесят, я её перечитал и понял, что она нечестная, не искренняя. Я всё бросил и начал писать заново, уже с этой квирной подробностью.

Я еще в тюрьме для себя принял решение, что когда освобожусь, начну жить так, как я хочу, как я себя чувствую, максимально открыто, откровенно, как открытый гомосексуал. И мне это с успехом удалось, я, наверное, лучше и свободнее себя никогда еще не чувствовал.

Почему не сделал каминг-аут сразу по прибытии во Францию, ведь сам себе решил жить открыто — мне очень не хотелось отвлекать внимание от основной истории, потому что это бы несомненно притянуло больше внимания ко мне, чем к поступку.

В далеком довоенном 2021 году мне действительно казалось, что это будет неуместно — отвлекать внимание на ЛГБТК-тематику, и я решил тогда этого не делать. Затем прошло три года и пришло это решение с книгой. Мне так комфортно.

— Это ведь завязка твоей истории — ты приехал к парню в Краснодарский край, он оказался «мутным» типом, а в один день попросил забрать посылку, в которой оказались наркотики, и в итоге ты очутился в колонии. Как сложилась судьба этого мужчины? Ты пытался выйти на связь, как-то добиться справедливости?

— Нет. Вообще, эти мысли о мести во мне очень долгое время горели. Я воображал какие-то удивительные, хитроумные планы, но горело, горело и перегорело. Наверное, года на четыре меня хватило, и потом мне стало не интересно. Мне не интересно, какие у него были мотивы. Я это прошел, как я считаю, даже с достоинством. Это сделало меня во многом лучше, так что, может, даже можно ему сказать спасибо.

— Другие сидельцы не знали, что ты гей, хотя силовикам была известна твоя история. Как так вышло?

— ФСБшники знали, [они] шантажировали меня этой информацией, заставляя подписывать сфабрикованное дело. Но они не слили это во ФСИН — хоть в чем-то они обещания сдержали.

— Доводилось видеть геев в колонии?

— Я не встречал в колонии открытых гомосексуалов. Большая часть людей занимаются этим вынужденно, так как хотят есть, пить, курить и так далее. Очень трудно сказать, кто из них на самом деле гомосексуал, а кто просто воспринимает это как работу.

— Твоя книга адресована отчасти другим квирам, которые могут попасть в тюрьму?

— Я бы не позиционировал эту книгу как квир-литературу. Она все-таки о другом. [Но] она описывает тюремный опыт через призму взгляда человека из ЛГБТ, квир-персоны. Насколько я помню, таких историй еще не было.

Мне еще кажется очень важным такой посыл книги: «гей, который смог». Я сидел в тюрьме, в тюрьмах тоже сидят геи, и они не всегда об этом говорят. Несмотря на то, что в масс-медиа нас всегда представляют какими-то жеманными, манерными, нет, мы такие же люди, мы способны на смелые и отчаянные поступки.

— Что тебе дало написание книги?

— Идея родилась от трех человек: от моих друзей, коллег [по «ГУЛАГу — нет»] Владимира Осечкина и Дениса Пшеничного, и третий человек — это мой психолог. Она посоветовала эту историю достаточно травматичную записать, и я начал это делать в рамках психотерапии. Я больше двух лет во всём этом варился, постоянно мысленно возвращаясь и возвращаясь. Редактируя текст раз за разом, а я делал это сотни раз, возможно, я это в себе принял.

Даже в процессе самого написания я о себе очень многое понял: почему я поступал так, а не иначе. Например, когда пришло ко мне осознание, что я хочу этот архив собрать и вынести. Это и месть, и желание помочь тем, кто стали жертвами такого насилия. Очень много эмпатии в этом поступке для меня, по крайней мере. Потому что люди, которые на этих видео, это не просто какие-то видеозаписи на жестком диске, я всех этих людей лично знаю.

— Как колония повлияла на твою психику?

— Из диагнозов у меня есть ПТСР, депрессия и подозрение на биполярное расстройство — это то, что я оттуда вывез. Мне кажется, мне вполне себе удается с этим жить, и, естественно, я посещаю специалистов, работаю с врачами. Я определенно стал более закрытым, большие проблемы с доверием к людям. Стал если не умнее, то хитрее — это точно. Не скажу, что это сильно положительное качество, но полезное.

— Похищение архива стоило того?

— Я чувствую удовлетворение от своего поступка. Удалось для всего мира показать нутро Российской Федерации. Эту тему [прав заключенных], как правило, как-то затирают, замалчивают, об этом не любят говорить, тут вдруг стали говорить все: Дудь, Собчак, BBC, CNN, все на свете.

Если бы не тюрьма, мне кажется, моя жизнь сложилась бы весьма прозаично, даже скучно. Я не жалею, что у меня появился такой опыт. Если бы у меня появился шанс что-то изменить, где-то поступить иначе — я бы, наверное, этого не сделал.

— Между твоим освобождением в феврале 2021 года и побегом во Францию, где ты раскрыл свою личность, в октябре ты жил в Беларуси, летал в Россию — почему ты не уехал сразу?

— [После освобождения] я устроился на работу. Было непросто найти работу, по крайней мере, объяснить восьмилетний пробел в трудовой книжке. С другой стороны, ведь в Беларуси я был не судим. Ну и кто не врал в своем резюме. Мне удалось найти работу достаточно неплохую, она даже мне нравилась — я работал менеджером по продажам электроинструмента и садового оборудования. Это максимально неподходящие мне вещи, я ничем из этого не умел и не умею пользоваться до сих пор.

Я работал, у меня была неплохая зарплата, я переехал в свою старую квартиру, начал делать там ремонт, восстановил какие-то старые дружеские связи, завел какие-то новые. И параллельно я отправлял «ГУЛАГу — нет» видеозаписи из разных учреждений ФСИН.

С [Владимиром Осечкиным] я познакомился заочно, когда еще сам находился в заключении, потому что он проявлял очень много активности, писал много жалоб, обращений, заявлений, которые в том числе и ко мне попадали на стол и я на них писал ответы. Он меня не знал, я его тоже, но мы переписывались. И мне тогда стало любопытно, что это за человек, чем он занимается, и есть такая целеустремленность и стала стимулом к тому, чтобы мы дальше стали вместе работать.

Тогда Владимир не знал, как меня зовут. Максим Троян, которого я себе придумал еще в тюрьме, я под этим ником с ним и общался. Его абсолютно не интересовало, кто я такой на самом деле, откуда у меня данные. Я просто отправлял ему видеозаписи и он всё это публиковал. Было здорово, честно сказать, какое-то колоссальное моральное удовлетворение мне приносила такая деятельность.

— Ты так спокойно жил в Беларуси, держал свою деятельность в тайне, даже Осечкин не знал твоего имени и гражданства. Почему в итоге тебя пришлось спасать?

— Я познакомился с парнем из Новосибирска, и он много и настойчиво меня туда приглашал. Я подумал — почему бы и нет? Дай, думаю, слетаю. Никогда раньше не летал на самолете до того дня. И не стоило, наверное. Потому что история закончилась тем, что во время пересадки в Санкт-Петербурге, на регистрации на следующий рейс, меня задержали ФСБ, Следственный комитет и УСБ ФСИН и несколько часов допрашивали, обыскивали, искали какие-то флешки, еще что-нибудь. ничего не нашли. Под расписку обязали меня явиться по первому требованию и буквально силком отправили на рейс в Новосибирск — в их план не входило, чтобы я, испугавшись, тут же развернул оглобли и уехал к себе обратно в Беларусь.

Я провел там [в Новосибирске] около недели и каждый день лихорадочно искал способы, как мне покинуть Россию, приехать в Беларусь, не покупая билетов, не раскрывая свои данные.

Он [мужчина в Новосибирске] оказался замечательным, мы провели потрясающую неделю, несмотря на то, что у меня буквально каждый день лезли новые седые волосы. Потом, когда это уже стало достоянием общественности, история стала громкой, я пытался с ним выйти на связь, но, наверное, он посчитал, что это довольно опасно.

— Поменялись ваши отношения с Владимиром Осечкиным в свете скандалов, в которых он участвовал?

— [Нет.] Осечкин — это человек, который в прямом смысле слова спас мне жизнь, который эвакуировал меня экстренно, помогал с перелетами и так далее, помогал финансово. Я его знаю не как медиасплетню, я его знаю как человека. Мы живем в одном городе, мы дружим, мы общаемся.

— Ты следишь за новостями о делах за «ЛГБТ-экстремизм»?

Мне кажется, говорить об этом [ЛГБТ под уголовными репрессиями] как никогда актуально и нужно, и важно. [Гибель Андрея Котова в СИЗО] — убийство в первую очередь. Даже если не в прямом смысле слова, то доведение до самоубийства.

ФСИН — очень закрытая система. Следственный комитет, прокуратура, прокуратура по надзору — они покрывают ФСИН, они все — одна большая дружная, сука, команда. Очень трудно понять, разобраться. Если бы там где-то в том следственном изоляторе тоже находился какой-то такой Сережа Савельев, который смог бы рассказать это, хотя бы со временем!

Надо сказать, что таких людей на самом деле много — таких, как я. Я подал хороший пример и очень многие люди стали писать, в том числе и «ГУЛАГу — нет», отправлять видеозаписи различные.

— В случае посадок за «ЛГБТ-экстремизм» может ли поменяться тюремная культура?

— Эта тюремная культура существует практически сотню лет, это та же ГУЛАГовская культура, которую описал Солженицын, описал Шаламов. Эта система от начала до конца нечестная и неправильная, её не надо изменять, её надо сжечь дотла и строить заново. Проблема в том, что тюрьма, если говорить конкретно о России, не только в тюрьмах. Тюрьма на улицах, везде: “мужик — не мужик”, “пацан — не пацан”. Общество пропитано тюрьмой.

— Ты большую часть юности провел в колонии, сейчас тебе за тридцать, ты живешь в новой стране — чувствуешь упущенные возможности?

— Мне тридцать пять, но столько разных приключений в плане личной жизни, сколько сейчас, у меня не было ни в двадцать лет, ни в двадцать три. Я не хвастаюсь, но это здорово, потому что в Европе тридцать пять — это не возраст. У нас в России, в Беларуси отношение к людям, что вот тридцать — уже всё, начинается закат. Но здесь абсолютно не так, нет такого эйджизма: «до этого возраста нужно успеть это, до этого — то».

Франция — топ вообще. Я мечтал когда-то здесь оказаться, так сложилась судьба, что я действительно живу теперь во Франции. В Беларусь, возможно, вернусь после Путина, после Лукашенко, как турист, как гость. У меня там были друзья, какие-то влюбленности, работа, коллеги, любимые места, в конце концов, у меня мать там похоронена. И живые родственники там еще остаются. Но когда это будет, я не знаю.

Я впервые в жизни был на прайде в позапрошлом году. Просто потрясающая атмосфера, шикарная, я там познакомился с парнем, с которым мы потом еще год встречались. В прошлом году на прайд не ходил, заболел.

— Ты работаешь в «ГУЛАГУ — нет», планируешь ли и дальше заниматься активизмом?

— Я не думаю, что я бы хотел всю жизнь заниматься именно этим. Мне гораздо ближе какие-то приземленные вещи. Мне хочется какую-то простую работу, обычную, человеческую, которая не связана с убийствами, изнасилованиями, всяким прочим, потому что меня эта тематика очень сильно триггерит. Я очень легко могу всё это примерить на себя и представить. Это не очень хорошо сказывается на моем душевном равновесии.

Я улучшаю свой язык [французский], пытаюсь искать какую-то простую работу, работать пять через два — хочу, беру, давайте. Возможно, какой-то ЛГБТ-активизм в последующем добавится, потому что эта тематика действительно для меня очень сильно личная.

Я хочу какую-то простую работу, простую жизнь, мне сложностей уже хватило. Мне бы, мне кажется, подошла работа продавца какого-нибудь, в магазине одежды, например, потому что я очень угораю по шмоткам и мне кажется, мне бы это нравилось.